A compreensão está onde palavras não alcançam

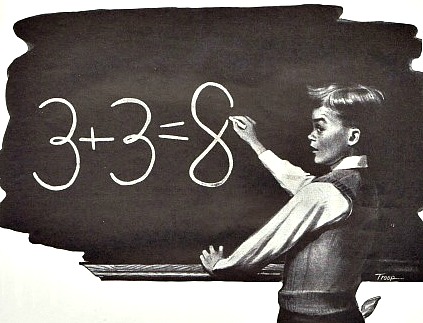

Apesar de ser o fundamento de todo o sistema educacional, o pensamento linear, analítico e lógico, que envolve circuitos localizados especialmente no lado esquerdo do cérebro, revela só uma parte da nossa realidade. A parte que pode, de fato, ser narrada. Aquela que a linguagem verbal geralmente dá conta de explicar – pois ao mesmo tempo em que permitem que a forma como percebemos o mundo seja compartilhada e, assim, nos conectam com os outros, as palavras são as ferramentas que definem, categorizam e compartimentam todas as informações e pensamentos; são a matéria-prima de qualquer justificativa racional, baseada em detalhes e normalmente tida como mais confiável que a intuição.

Mas existe outra forma de operar, que enxerga o mundo por um ângulo mais amplo, que vê o todo e não as partes e que, embora flua com menos esforço, é mais difícil de comunicar com palavras. Basta pensar em como elas parecem insuficientes para explicar a experiência de se emocionar com uma música clássica; ou em como o mais elaborado arranjo de adjetivos, mesmo que traga um encanto próprio e comovente, falha em explicar a beleza encontrada em uma determinada manifestação da natureza, em um olhar, em simetrias, coreografias, vozes, expressões, combinações de cores. É como se um lado nosso, o analítico, servisse para explicar e o outro para compreender.

Aquilo o que desafia o intelecto e cala a autoridade do cérebro esquerdo acaba sendo generalizado como vivência mística. Pode ser tão comum como se arrepiar com uma melodia, entender a mensagem subliminar de uma expressão facial, compreender a linguagem metafórica ou perceber intenções alheias a partir de sutis e inexplicáveis mudanças no ritmo da fala de alguém. E pode ser profunda e transformadora, como o contato com a morte, certas substâncias enteógenas ou estados meditativos.

Para a neuroanatomista Jill Bolte Taylor, a percepção do mundo foi completamente alterada depois de um derrame do lado esquerdo. Com o direito no comando, os limites se desmancharam, o tempo perdeu a linearidade e tudo e todos passaram a ser claramente conectados.

As duas formas tão distintas de perceber o mundo foram tema de reflexão de mentes criativas de diferentes áreas, em diferentes épocas, antes da ascensão e queda da visão de que os hemisférios trabalham de forma distintas. Aldous Huxley, em The Divine Within, que reúne ensaios escritos na década de 50, concluiu que a parte que se esforça muito, que pensa que sabe o que é cada coisa, que usa a linguagem precisa se calar para que “as forças múltiplas que trabalham mais ao fundo se manifestem e funcionem como deveriam”.

A psicanalista Marion Milner relatou em seu diário, na década de 30, que logo que começou a estudar sua própria percepção constatou que havia formas diferentes de sentir e interpretar o mundo, e cada uma apresentava informações distintas sobre a mesma realidade: “há o foco estreito, que representa uma visão com olhos vendados e com o centro da consciência na minha cabeça; e há a visão ampla, que permite entender com todo o meu corpo”. O foco direcionado e estreito ela relacionou com a razão – aquele que necessariamente é utilizado em qualquer argumento lógico, e que hoje entendemos como atividades mais relacionadas ao hemisfério esquerdo. “Mas é o modo com foco amplo que me faz feliz”, completou.

Em um ensaio sobre seus processos criativos, publicado em 1954 (em Psicologia da Invenção na Matemática, de Jacques Hadamard), Einstein revelou que antes de conseguir transformar seu pensamento em códigos que pudessem ser comunicados e fizessem sentido aos outros, ele combinava elementos visuais e sinais originados em entidades físicas – um processo relacionado à perspectiva ampla do lado direito do cérebro. “Palavras convencionais ou outros signos precisam ser buscados laboriosamente em um segundo estágio, quando o jogo associativo está estabelecido e pode ser reproduzido”.

Oito anos foram necessários para que Jill Bolte Taylor recuperasse funções atribuídas à área comprometida, como a compreensão da linguagem. Mas a descoberta de que existe, dentro de si, outra forma de perceber a realidade, trouxe mudanças definitivas e fez ela perceber que agora teria uma escolha. Como relata em seu livro A Cientista Que Curou Seu Próprio Cérebro, de 2006, escolhemos momento a momento quem queremos ser no mundo. “Assim que assumo de maneira consciente a responsabilidade de cuidar na minha mente, escolho os circuitos que quero fazer crescer e realizo a poda consciente daqueles sem os quais prefiro viver”.

É preciso descobrir como acionar essa outra forma de operar se quisermos romper os limites do óbvio. Para isso, precisamos conhecer melhor nosso próprio cérebro e a visão distinta que ele nos permite do mesmo mundo. Não é preciso ser neurocientista para isso. A compreensão dos próprios processos mentais pode começar com uma conversa que uma criança de dez anos absorve tão bem que passa a refletir sobre como se formam seus pensamentos. E pode ser incentivada desde muito cedo por meio de práticas que não se enquadram nos moldes de uma educação formal que pune os que fogem dos padrões e não interessam à cultura voltada ao consumo e à velocidade.

A observação atenta ao mundo que nos cerca, sem a necessidade de categorizar, é uma forma de fazermos crescer os circuitos dos quais fala Bolte Taylor. A cultura obsessivamente preocupada em fazer com que crianças se concentrem nas explicações do professor – carregadas de fatos e definições que o cérebro esquerdo com muito esforço tenta dar sentido – em nada investe para que elas voltem a atenção às manifestações da natureza, sons, formas, cores e movimentos.

A beleza podemos aprender e ensinar a enxergar para que então possamos encontrar formas de expressá-la. E assim como todo o universo do lado direito do cérebro, ela se expande para muito além das palavras, torna qualquer explicação limitada, traz sentido para a vida e engrandece a existência.

Leia também: